gesunder Darm: Basis für Energie, Psyche und Immunstärke

Der bauch - Mehr als ein Verdauungsorgan

Unser Bauch ist weit mehr als nur ein Verdauungsorgan – er ist Taktgeber für körperliches und mentales Wohlbefinden.

Nils Behrens, Host des Podcasts Healthwise, hat sich in einer aktuellen Folge mit dem renommierten FX-Mayr-Experten und Arzt Dr. Henning Sartor über das unterschätzte Superorgan Darm unterhalten. Dabei wurde schnell klar: Wer seine Gesundheit ganzheitlich verbessern möchte, sollte beim Darm beginnen.

Darm und Gehirn: Kommunikation auf Augenhöhe

Dr. Sartor betont, dass rund 90 Prozent der neuronalen Signale vom Darm zum Gehirn laufen – und nicht umgekehrt. Das sogenannte „Bauchhirn“ sendet dabei wichtige Informationen zur Energielage, Stimmung und Vitalität. Ein gestörter Darm kann sich daher unmittelbar in Erschöpfung, Antriebslosigkeit oder sogar depressiven Verstimmungen äußern.

Vom Mikrobiom zur Selbstvergiftung: Wenn das Gleichgewicht kippt

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die sogenannte Silent Inflammation – eine stille, chronische Entzündung, die häufig durch ein Ungleichgewicht der Darmflora ausgelöst wird.

Dr. Sartor warnt davor, die Bedeutung der sogenannten proteolytischen Bakterien zu unterschätzen. Sie produzieren Toxine, die das Immunsystem belasten und zu einer schleichenden Selbstvergiftung führen können – ein Zustand, den die Forschung als intestinale Autointoxikation bezeichnet.

Warnsignale eines überlasteten Darms

Viele Menschen leiden an unspezifischen Symptomen, die oft nicht direkt mit dem Darm in Verbindung gebracht werden:

- Chronische Müdigkeit

- Gliederschmerzen

- Hautirritationen

- Verdauungsprobleme wie Blähbauch, Völlegefühl oder Verstopfung

- Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Lebensmitteln

Dank moderner Diagnostik lassen sich inzwischen Stoffwechselprodukte im Stuhl und Blut messen, die eine belastete Darmflora biochemisch belegen.

Die drei goldenen Regeln für einen gesunden Darm

Dr. Sartor formuliert drei klare Empfehlungen, die im Alltag einfach umsetzbar sind:

1. Ballaststoffe sind das Fundament

Eine darmfreundliche Ernährung enthält idealerweise mindestens 30 bis 100 Gramm Ballaststoffe pro Tag – am besten aus Quellstoffen wie:

- Haferkleie

- Flohsamenschalen

- Gemüse mit Schale

Ballaststoffe nähren gesunde Bakterienkulturen wie Actinobakterien und fördern einen weichen, regelmäßigen Stuhlgang.

2. Fermentierte Lebensmittel stärken die Säureflora

Traditionelle Produkte wie Sauerkraut, Kimchi oder fermentierte Rote Bete schaffen ein saures Milieu im Darm. Dieses hemmt Fäulnisbakterien und unterstützt die Bildung kurzkettiger Fettsäuren – entscheidend für Energieversorgung, Immunfunktion und Zellgesundheit.

3. Bewegung und Regeneration

Regelmäßige Ausdauerbewegung sowie gezielte Atemtechniken (z. B. nach der Buteyko-Methode) stimulieren den Vagusnerv, fördern die Darmperistaltik und senken den Stresslevel – ein echter Booster für die Darmgesundheit.

Mehr erfahren im healthwise Podcast von sunday natural

In dieser Episode des Sunday Podcasts "Healthwise" spricht Dr. Henning Sartor über die zentrale Rolle des Darms für die Gesundheit. Es geht um Ernährung, Prä- und Probiotika, Stress, Bewegung und die FX-Mayer-Medizin als Ansatz zur Darmsanierung. Eine Folge über das Zusammenspiel von Mikrobiom, Psyche und Lebensstil.

Antibiotika, Stress und Schlaf: So schützt man die Darmflora

Antibiotika sind in der Notfallmedizin unverzichtbar, können aber die gesunde Darmflora massiv beeinträchtigen.

Dr. Sartor empfiehlt, bereits ab dem ersten Einnahmetag ein hochwertiges Probiotikum zu ergänzen und gleichzeitig auf ballaststoffreiche Ernährung zu achten.

Auch chronischer Stress, spätes Essen und unregelmäßiger Schlaf können die Darmflora schwächen. Wer dagegen auf 12 bis 14 Stunden Essenspause pro Nacht und eine ruhige Schlafumgebung achtet, ermöglicht dem Verdauungssystem wichtige Regeneration.

Nahrungsergänzungsmittel für den Darm: gezielt und sinnvoll

Für eine gesunde Darmflora und stabile Darmschleimhaut empfiehlt Dr. Sartor folgende Mikronährstoffe:

- Vitamin C (besonders in fermentierten Lebensmitteln)

- Vitamin D3 kombiniert mit Vitamin K2

- B-Vitamine, insbesondere Vitamin B3 (für NAD und ATP-Produktion)

- Magnesium und Coenzym Q10

- Polyphenole und Flavonoide als natürliche Antioxidantien

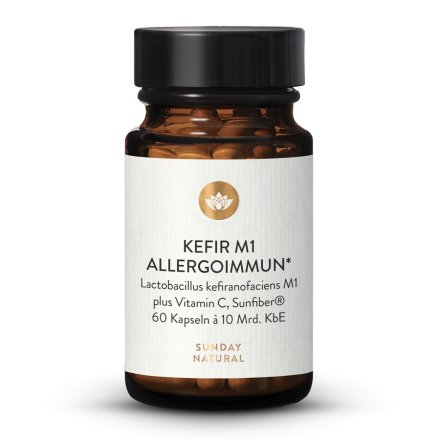

- Ergänzend können hochwertige Prä- und Probiotika helfen, das Mikrobiom gezielt zu unterstützen.

Darmpassagezeit und SIBO: Warum es auf Tempo ankommt

Ein wichtiger Faktor für die Darmgesundheit ist die sogenannte Darmpassagezeit – also wie schnell Nahrung den Verdauungstrakt passiert.

Wenn der Stuhl zu lange im Dickdarm verbleibt, steigt das Risiko, dass Darmbakterien in den Dünndarm zurückwandern. Diese Fehlbesiedlung, bekannt als SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), kann zu Blähungen, Bauchschmerzen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen.

Ein gesunder Stuhlgang erfolgt regelmäßig, ohne Pressen, und ist weich – ein Indikator für eine intakte Darmfunktion.

Drei praktische Tipps für den Alltag

- Täglich ballaststoffreiche Lebensmittel wie Haferkleie oder Flohsamenschalen einbauen

- Mehrmals pro Woche fermentierte Produkte in den Speiseplan integrieren

- Regelmäßige Bewegung und Atemübungen als festen Bestandteil des Tagesablaufs etablieren

Fazit: Ein gesunder Darm ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben

Dr. Henning Sartor zeigt eindrucksvoll, dass die Darmgesundheit eine zentrale Rolle für Energie, Immunabwehr und psychisches Wohlbefinden spielt. Wer frühzeitig handelt, kann Beschwerden nicht nur vorbeugen, sondern aktiv zu mehr Vitalität und Lebensqualität beitragen.

Die vollständige Podcastfolge mit Dr. Sartor ist auf allen gängigen Plattformen abrufbar.

Sunday natural produkte zur unterstützung einer normalen darmfunktion

Dr. med. Henning Sartor arbeitet seit mehr als dreissig Jahren als Arzt, Autor, Dozent und Ausbilder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er arbeitete viele Jahre als Facharzt für Anästhesiologie, Notarzt, Allgemeinmediziner, wissenschaftlicher Leiter und Mayr-Arzt in Kliniken, Gesundheitshotels, Instituten und eigenen Praxen. Darüber hinaus ist er der wissenschaftliche Leiter, Kurslehrer und Vorstandsmitglied der internationalen Gesellschaft der Mayr-Ärzte, Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft für probiotische Medizin und Dozent beim Zentralverband der Ärzte für Naturheilkunde ZAEN. Er ist Gastdozent an der Donau-Universität Krems und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Leitung des Instituts für Salutologie.

094 Darmgesundheit. Mit Dr. Henning Sartor

[Dr. Henning Sartor] (0:00 - 0:23)

Es gibt viel mehr Verbindungen vom Bauch ins Gehirn als umgekehrt. Das heißt also, die Information, die aus dem Darm kommt, wenn das Bauchhirn sagt, ich habe keine Energie, dann sagt das Gehirn oben im Kopf eben auch, ich habe keine Energie, weil mein großer Bruder da im Bauch, dem geht es nicht gut.

[Nils Behrens] (0:23 - 1:23)

Herzlich willkommen zu HEALTHWISE, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit.

Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Unser Darm ist weit mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er beeinflusst unsere Energie, unser Immunsystem und sogar unsere mentale Verfassung.

Doch Stress, schlechte Ernährung und Umweltfaktoren bringen ihn oft aus dem Gleichgewicht. Höchste Zeit also, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie wir ihn nachhaltig stärken können. Henning Sartor ist ein erfahrener Experte im Bereich der Darmgesundheit und einer der führenden Vertreter der modernen FX-Mayr-Medizin.

Er beschäftigt sich intensiv mit der Verbindung zwischen Verdauung, Erschöpfung und allgemeinem Wohlbefinden und vermittelt sein Wissen praxisnah und verständlich. Durch seine Arbeit zeigt er, wie ein gesunder Darm nicht nur körperliche, sondern auch die mentale Leistungsfähigkeit steigern kann. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Henning Sartor.

[Dr. Henning Sartor] (1:24 - 1:25)

Ja, hallo Nils.

[Nils Behrens] (1:26 - 1:32)

Henning, wie schön. Sag mir mal, wie sieht denn eigentlich dein typisches Sonntagsfrühstück aus? Ist das eigentlich auch gut für den Darm?

[Dr. Henning Sartor] (1:33 - 2:08)

Ja, also nach den aktuellen Erfahrungen oder langjährigen Erfahrungen und eben aktuellen Studien haben wir gelernt, dass es sehr viele Ballaststoffe enthalten sollte und möglichst wenig Kohlenhydrate. Deshalb ist das sehr reichhaltig versetzt mit Haferkleie zum Beispiel, was ja gut verdaulich für uns, also nicht blähend ist, und gleichzeitig aber gutes Futter für die Säuerungsflora, die man ja heute Actinobakterien nennt.

[Nils Behrens] (2:09 - 2:25)

Okay, Haferkleie auch am Sonntagsfrühstück. Okay, dann möchte ich nicht zu dir eingeladen werden. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich so intensiv mit dem Thema Darmgesundheit zu beschäftigen?

[Dr. Henning Sartor] (2:27 - 3:52)

Naja, es ist zunächst mal meine eigene Leidensgeschichte sozusagen. Ich war als Kind und Jugendlicher immer schwer neurodermitis- und asthma krank. Als ich dann aber als Arzt in der Allgemeinarztpraxis saß und viele Leidensgenossen sozusagen behandelt habe oder behandeln musste, weil sie eben bei mir am Tisch saßen, dann habe ich mich immer mehr gefragt, was ist denn der eigentliche Hintergrund?

Weil die meisten meiner Kollegen haben dann Rezepte geschrieben mit Cortison und Antihistaminika und ich habe selber ja erfahren, dass das nur zeitweise hilft, aber nicht ursächlich. Und ich war schon immer so ein ursachenorientierter Denker und habe versucht eben das herauszufinden und dadurch bin ich dann immer tiefer in die Biochemie, in die Mikrobiologie und dann eben auch zu den Darm-Mikrobiota gekommen. Und dadurch ist das alles mit den Jahren immer tiefer geworden.

Auch jetzt beschäftige ich mich auch wissenschaftlich immer noch sehr intensiv mit dem Thema, was tun eigentlich die Mitbewohner in unserem Darm?

[Nils Behrens] (3:53 - 4:11)

Aber kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen mal erklären, warum der Darm für die allgemeine Gesundheit so wichtig ist? Man würde ja zu sagen, okay, Verdauung ist das eine, aber dann auf der anderen Seite eben halt wirklich zu sagen, dass so viele andere Funktionen sozusagen oder so viele andere Bereiche von ihm beeinflusst werden. Woher kommt das denn?

[Dr. Henning Sartor] (4:13 - 6:41)

Also zunächst mal ist es ja allgemein bekannt, dass irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent des Immunsystems im Bauchraum sitzt. Und zwar direkt hinter der Darmwand, die ja bekanntlicherweise nur so dick ist wie die Pelle von der Wurst. Also eine Zellschicht und danach kommt gleich die körpereigene Abwehr.

Im Darmlumen gibt es aber dann ganz viele eben Stoffwechselprozesse, die wir mit beeinflussen mit unserer Art von Ernährung, also wie wir essen und was wir essen. Und wenn dann also vom Darm her bestimmte Bakterien, bestimmte Metabolite bilden, dann beeinflusst das eben nicht nur das Immunsystem. Und wir wissen ja auch im Darm, man sagt ja Bauch-Hirn.

Also wir haben sehr viele Nerven im Darm oder im Bauchraum. Und so wird also über den Stoffwechsel dieser Bakterien sowohl das Immunsystem als auch das Nervensystem, die ganze Lymphe und Blut, venöses Blut und so weiter, alle Organe sind letztlich mitbeteiligt an den Stoffwechselprozessen, die die Bakterien im Darm vollführen. Und zwar nach unserer Regie, wenn man so will.

Wir dirigieren die Bakterien in die eine oder andere Richtung, je nachdem wie und was wir essen. Dadurch verteilt sich eben das Ganze in alle Organe. Wir wissen ja, alle chronischen Erkrankungen zumindest sind irgendwie abhängig von diesem Begriff der Silent Inflammation.

Also wenn man eine chronische Entzündung hat, ist man bekanntlicherweise erschöpft oder wie auch immer angeschlagen mit allen möglichen allgemeinen Symptomen. Und dann kommt es also, bevor es überhaupt zu dieser Silent Inflammation kommt, erstmal zu dieser Silent Intoxication, weil die Bakterien im Darm Mediatoren oder Metabolite bilden, also Produkte, Stoffe, die eben das Immunsystem, das Lymphsystem und das Nervensystem positiv oder negativ beeinflussen können. Deshalb haben wir dann Allgemeinsymptome.

[Nils Behrens] (6:43 - 7:08)

Ich finde das ganz interessant. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber da hast du natürlich absolut recht, die Würstchen werden ja eben halt immer aus Darm gemacht.

Und von daher ist das, also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, lustigerweise, dass dann dementsprechend die Darmwand ja wirklich sehr sehr dünn ist. Also muss man ja sagen, die Verletzungsgefahr bei einer Koloskopie ist dann ja durchaus relevant. Muss man ja einfach mal so sagen.

[Dr. Henning Sartor] (7:08 - 9:00)

Gott sei Dank wissen wir das ja. Wenn wir eine Wurst aufschneiden, das kann schon ganz schön zäh sein. Also die Pelle von der Wurst ist sehr derbe.

Aber wir haben eben nun mal gerade im Dünndarm sehr viele sogenannte Löcher. Also man nennt das Leaky Gut. Und diese Löcher, die gehen dann auf und dann kommen unkontrolliert Stoffe aus dem Darm, Lumen ins Immunsystem oder in diese sogenannte Lamina Propria.

Das ist das Gewebe um diesen Schlauch herum. Und dort kommt es dann zu entsprechenden Immunreaktionen. Und das verursacht erstmal diese Silent Inflammation.

Aber es gibt eben noch eine ganze Etage, die ist relativ unbekannt noch, unterhalb dieses Begriffs der Silent Inflammation. Wir behandeln, auch viele Ärzte behandeln diese Ebene von Silent Inflammation mit anti-entzündlichen Mitteln, wie auch immer, Vitalstoffen oder auch Biologika und so weiter. Aber es gibt eben die Etage darunter.

Und diese Etage befindet sich mitten im Darm-Lumen. Und deshalb habe ich ein Buch geschrieben. Das nennt sich der Toxin Faktor.

Das ist genau heute herausgekommen, 1.4.2025. Und dort habe ich beschrieben, wie der Zusammenhang, die Verhältnisse also zwischen diesen Metaboliten im Stuhl beziehungsweise im Dünndarm, Dickdarm bezüglich dieser Bakterien im Zusammenhang mit der Inflammation und den Symptomen in den ganzen Organen aussieht. Das ist also der Inhalt dieses Buches.

[Nils Behrens] (9:01 - 9:07)

Dann lass uns doch den Ball direkt mal aufnehmen. Welche Symptome können denn darauf hinweisen, dass unser Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist?

[Dr. Henning Sartor] (9:08 - 10:57)

Die Symptome sind sehr allgemein, also unspezifisch, sagt man. Man hat also am Anfang zumindest sehr einfache, allgemeine Symptome, die man eben nicht irgendeinem Organ oder einem Phänomen oder Krankheitsbild sonstiger Art zuweisen könnte. Das heißt, man spricht von unspezifischen oder allgemeinen Symptomen.

Und das macht die Sache so schwierig. Man hat also zum Beispiel Erschöpfung, dann hat man Gliederschmerzen, möglicherweise empfindliche Haut, weil die Nerven gereizt sind. Dann gibt es allgemeine Darmsymptome von Völlegefühl bis irgendwelches Rumoren oder Ziehen im Darm, was aber eben nicht einer speziellen Erkrankung wie zum Beispiel Morbus Crohn oder sowas zuzuordnen ist.

Das heißt, man orientiert sich heute entweder klinisch mit der Hand auf den Bauch, was wir von Dr. F X. Mayer gelernt haben, wie man einen Bauch untersucht mit der Hand, also klinische Diagnostik.

Man fragt ganz genau, was passiert wann, hat das was mit der Ernährung zu tun, zum Beispiel zeitliche Zuordnung oder sowas. Aber man hat eben jetzt, und das ist eben auch neu, seit letztem Monat gibt es Gott sei Dank die Möglichkeit, die Metabolite dieser Bakterien präzise nachzuweisen im Stuhl oder sogar im Blut. Und damit haben wir jetzt den Hinweis, dass diese allgemeinen Symptome eben doch biologisch und biochemisch zu erklären sind.

[Nils Behrens] (10:59 - 11:10)

Okay, du hast es eben schon mal angesprochen, dass die Ernährung natürlich auch eine große Rolle spielt für die gesunde Darmflora. Gibt es denn Lebensmittel, die besonders förderlich oder besonders schädlich sind dafür?

[Dr. Henning Sartor] (11:11 - 13:30)

Ja, fangen wir mal mit der schlechten Botschaft an. Es gibt also Zucker zum Beispiel und auch im Zusammenhang Zucker und Protein. Diese Mischung zwischen Kohlenhydraten, also kurzen Zuckern, Glukose, Fruktose und also bestimmten Eiweißzubereitungen, zum Beispiel ein Fruchtquark, ist also jetzt in dem Sinne, wenn es eben um eine Art von solcher Darmungleichgewichtssituation geht, dann ist das im Moment jedenfalls keine gute Idee.

Warum? Weil dieser Zucker und das Protein füttert eine Gruppe von Bakterien, die nennen wir proteolytische Bakterien oder Proteobakterien. Und diese Bakterien, die können wir füttern eben mit Zucker und mit Protein.

Und das Gegenstück ist eben, wie ich eingangs erwähnt habe, der Ballaststoff. Und der Ballaststoff, zum Beispiel Haferkleie, ist also durchaus das Futter für gesunde Säuerungsflora. Und die produzieren Säuren, wie der Name ja sagt.

Auf Hochdeutsch heißen die heute Actinobakterien. Die produzieren Milchsäure, Essigsäure und Propionsäure und dann auch noch Buttersäure. Das nennt man zusammen etwa short-chain fatty acids, also kurzkettige Fettsäuren.

Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die füttern nicht nur die Darmwandzellen, sondern alles, was dahinter steht, nämlich erstmal den Darm mit seinem Immunsystem, dem Nervensystem. Und dann breiten sich die Zufuhr dieser kurzkettigen Fettsäuren in den ganzen Körper aus bis hin zum Gehirn. Zum Beispiel Morbus Parkinson oder auch Morbus Alzheimer.

Diese lieben Menschen haben eben genau das, nämlich ein schweres Missverhältnis zwischen diesen Toxinen, die aus den proteolytischen Bakterien kommen und einem schweren Mangel von diesen kurzkettigen Fettsäuren.

[Nils Behrens] (13:31 - 13:46)

Okay, dann nochmal vielleicht ein anderes Produkt oder ein anderes Lebensmittel, was man immer hört, was sehr, sehr positiv sein soll. Man hört ja immer davon, fermentierte Lebensmittel wären wahnsinnig gut für den Darm. Wie wirkt sich das denn konkret aus?

[Dr. Henning Sartor] (13:48 - 14:55)

Genau das ist dieses Verhältnis, nämlich zwischen diesen proteolytischen und Säuerungsflorabakterien. Das ist in unserer Art von Zivilisation deshalb so im Normalfall tatsächlich in der westlichen Ernährung schwer, also gravierend verschoben. Deshalb, weil wir als zivilisierte Menschen vergessen haben, zwei Dinge zu tun, nämlich die Ballaststoffe zuzuführen.

Wir haben in der Urzeit 100 Gramm am Tag Ballaststoffe zu uns genommen und das haben wir in der Kultur heutzutage auf 18 bis 20 Gramm reduziert. Und dann kommt genau, was du richtig sagst, das Thema Fermentation. Also in Asien, wenn man da herumfährt oder auch bei uns vor dem Zweiten Weltkrieg, hatte jeder Haushalt einen Sauerkrauttopf im Keller.

Einfach weil es üblich war...

[Nils Behrens] (14:55 - 14:57)

Man hätte sogar auch noch ein ganzes Fass, einen Sauerkrautfass.

[Dr. Henning Sartor] (14:57 - 15:55)

Ja, ganz genau. Und je älter es wurde über den Winter, desto reifer und desto gesünder. Interessanterweise ist richtig reifes, über Monate gereiftes Sauerkraut das Gesündeste, so ziemlich was es gibt.

Und zwar genau an dieser Stelle, wo eben diese Metabolite, die Toxine im Verhältnis zu diesen shorten und fatty Acids, im Normalfall eben sehr stark in Richtung Toxine verschoben ist. Und wenn man jetzt also mehr Fermentiertes zu sich nimmt, dann hat man ein ganz erheblich besseres Milieu, nämlich ein Säuremilieu. In dieser Säure können die Proteolytischen Bakterien überhaupt keinen Stoffwechsel machen und sich auch nicht vermehren.

Die Säurungsflora fühlt sich aber sehr wohl und produziert eben noch mehr Säure und stabilisiert sich damit selbst.

[Nils Behrens] (15:58 - 16:16)

Okay, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und dazu ist aber noch zu sagen, dass das ja natürlich nur mit wirklich frischen, unerhitzten, also wie soll ich sagen, nicht dieses Ultraerhitzte, was wir im Supermarktregal kaufen können, sondern es ist dann tatsächlich eher das, was über die Monate gereift ist, weil dann die Bakterien noch leben. Richtig?

[Dr. Henning Sartor] (16:16 - 17:17)

Ja, wobei man sagen muss, dass zum Beispiel Fermentiertes, was dann aber pasteurisiert wird, wie zum Beispiel Sauerkrautsaft, Das hat dann zumindest noch die Säure und auch noch ein Teil des Vitamin C, was ja dabei auch, also Ascorbinsäure ist auch eine dieser Säuren, die in diesem Fermentationsprozess gebildet werden. Also ein Teil des Guten bleibt trotz Pasteurisierung oder Haltbarmachung oder wie bleibt das erhalten. Das heißt, es bildet ein gesundes Milieu, aber du hast recht, die lebenden Bakterien sind dann natürlich nicht mehr eben lebend, sondern eben abgetötet und deshalb ist es ja dann haltbar.

Aber man sollte unbedingt, je frisch, desto gut, also frische Kost vorziehen.

[Nils Behrens] (17:19 - 17:29)

Vorziehen sollten wir wahrscheinlich auch ein Leben, was nicht so viel Stress hat. Wie beeinflusst denn unser Darm sozusagen den Stress und andersrum? Was kann man gegebenenfalls dafür tun?

[Dr. Henning Sartor] (17:31 - 19:16)

Ja, also wir wissen ja, dass der Darm im Wesentlichen von eben diesem sogenannten Nervus vagus gesteuert wird, wenn man das Nervensystem als wesentlichen Steuerungselement gelernt hat oder erkennt, dann kann man sehen, dass diese nervösen Regulationen, also zwischen Stress und Entspannung, einen erheblichen Einfluss hat auf den gesamten Verdauungsapparat, aber auch die Motilität im ganzen Bauch und auch in den Organen.

Das heißt, je mehr Stress man hat, desto weniger gut ist die Verdauung und desto weniger gut kann der Darm in der Motilität den Inhalt vorwärts bringen. Das heißt, je mehr Stress man hat, desto schlechter ist die Verdauung, auch im Sinne von Entleerung. Das heißt, unter Stress, chronischem Stress, hat man eigentlich immer eine Verstopfung und das bedeutet wieder, dass die Actinobacteria nicht wirklich in ihrem guten Milieu leben, die proteolytischen Bakterien aber sehr viel Zeit haben, ihre Toxine zu bilden.

Und das führt also, insofern führt der Stresspegel über die Verstopfung oder auch die Reduktion der guten Verdauung wieder zur Fäulnis und zum Erhöhen dieser Toxine, die ich ja in dem Buch Der Toxinfaktor gut belegt und auch gut beschrieben habe, denke ich.

[Nils Behrens] (19:17 - 19:37)

Ja, das verstehe ich. Jetzt ist ja ein gutes Mittel für das Thema Stress, ist ja das Thema regelmäßige Bewegung grundsätzlich so und das soll ja auch eine positive Wirkung auf den Darm haben. Gibt es da eine Art von Bewegung oder vielleicht sogar eine Sportart oder Übung, die besonders positiv für den Darm ist, die du da empfehlen würdest?

[Dr. Henning Sartor] (19:38 - 20:57)

Ja, zunächst mal ist die ganz normale Ausdauerbewegung sowas wie eine Basis, sagt man ja auch Grundlagenausdauer, ist gewisserweise die Basis für den gesamten Blutfluss, Lymphfluss und so weiter, die Versorgung der Organe und auch den Abtransport von überschüssigen Säuren, diesmal aus den Zellen in das venöse Blut und so weiter an die Nieren. Aber die Übungen, die man da machen kann, sind nicht nur die Grundlagenausdauer, zum Beispiel auf dem Ergometer oder spazieren gehen oder leichtes langsames Joggen oder sowas. Aber was sich ja auch im Zuge des Biohackings sehr herumgesprochen hat, ist die Art und Weise der Atmung.

Also man kann mit der langsamen, tiefen Atmung, zum Beispiel nach Buteyko, kann man sehr gut den Vagus-Nerv anregen und den Stress entsprechend abbauen und damit eine sehr günstige Wirkung auf das komplette Verdauungssystem einschließlich der Peristaltik im Körper, im Darm bewirken.

[Nils Behrens] (20:57 - 21:08)

Okay, sehr gut. Du stehst ja auch für die Weiterentwicklung der sogenannten FX-Mayr-Kur. Was steckt da genau dahinter und wie kann sie uns helfen, unseren Darm zu sanieren?

[Dr. Henning Sartor] (21:10 - 21:33)

Ja, FX-Mayr hat nach sehr guten Recherchen und aus seiner Zeit sehr guten Erkenntnissen, auch entlang der Wissenschaft von Elias Metschnikow in Paris und überhaupt den Pariser Forschern, die damals im 19. Jahrhundert schon von intestinaler Autointoxikation gesprochen haben.

[Nils Behrens] (21:34 - 21:36)

Okay, sag es nochmal.

[Dr. Henning Sartor] (21:38 - 23:03)

Intestinaler Autointoxikation heißt so viel wie, dass im Darm, also intestinal, der Körper sich selbst, also Auto, Intoxikation, sich selbst vergiftet. Eine Art Selbstvergiftung aus dem Darm, das war im 19. Jahrhundert schon wissenschaftlich belegt und das hat FX-Mayr offensichtlich gelernt und hat daraus ein sehr, sehr effizientes Konzept entwickelt, wie man den Darm komplett durchsanieren kann.

Er hat auch taktil, also mit Untersuchungen, ganz einfach die Hände auf den Bauch usw. hat er gelernt, klinische Untersuchungen gelernt, dass viele, viele Bäuche ganz viel zu viel Stuhl enthalten. Also nicht nur ein Kilogramm, sondern nach den aktuellen Dokumentationen gibt es Menschen, die haben über 20 Kilogramm alten Stuhl im Bauch und das hat FX-Mayr offensichtlich getastet und dann dafür gesorgt, dass diese 20 Kilo, der Rekord steht bei, also nach dem, was ich überblicke, dokumentierterweise von Pathologen bei Obduktionen gemessen, richtig gemessen mit Kilogramm auf der Waage, 22,5 Kilogramm ist der Rekord, den ich gelesen habe.

[Nils Behrens] (23:03 - 23:10)

Das heißt also, man könnte, wenn man seinen ganzen alten Stuhl los wird, 22 Kilo abnehmen?

[Dr. Henning Sartor] (23:11 - 25:26)

Also nein, es gilt ja nicht für jeden, sondern es gilt ja nur für die, die schwere gewisse Darmträgheit haben und über Wochen diese Mengen ansammeln im Bauch. Aber ich selber habe auch als Mayr-Arzt eben sehr viele Bäuche untersucht und behandelt und man kann das bei manchen Leuten dann wirklich sehen, wenn man das dann macht nach FX-Mayr, eben diese erste Phase der Mayr Kur heißt ja Schonung und Säuberung und das heißt, Säuberung heißt ja, der alte Dreck muss jetzt mal raus und dabei eben in der Fütterung dieser Bakterien, muss man mal Stopp sagen, also die sollen eben keine Metabolite bilden können und dadurch ist das Fasten, also das Fasten in der Kombination mit Darmsanierung, Darmreinigung, ist Paragraf 1 sozusagen der Therapie nach FX-Mayr und das ist über Jahrzehnte bewährt und auch wenn viele Gastroenterologen nichts von Darmreinigung halten, also Entschuldigung, aber die müssten dann alle das Ganze noch mal sich wirklich bei Licht betrachten, weil ohne Reinigung funktioniert das alles überhaupt nicht. Und jetzt deine Frage war ja, wie nützt das alles dann und wie sieht das anschließend aus?

Und ja, wir brauchen in der zweiten Phase der Mayr Kur oder überhaupt einer Darmsanierungskur, brauchen wir den Aufbau und das ist das Allerwichtigste, der Aufbau der Säuerungsflora, weil die kontrolliert das und versorgt den Körper mit Energie. Wenn man also das Milieu im Sinne einer gesunden Säuerung, das ist so etwa pH wird 6,0 im Stuhl, das ist in Österreich der römische Einser, also die Bestnote. Und wenn also 6,0 pH Wert im Stuhl ist und der Stuhl schön weich ist, ohne dass man pressen muss, dann ist das Ziel dieser Gesundungsmaßnahmen eben auch nach FX-Mayr erreicht.

[Nils Behrens] (25:28 - 25:40)

Okay, das glaube ich gibt doch schon mal ein ganz gutes Bild. Es gibt ja auch viele Menschen, die leiden unter Lebensmittelunverträglichkeiten. Wie kann man denn herausfinden, ob der Darm hier auch eine Rolle spielt?

[Dr. Henning Sartor] (25:42 - 29:01)

Ja, also grundsätzlich würde ich nach meiner gewissen Erfahrung in der Szene mal behaupten, jede Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat mit dem Darm zu tun. Und die Frage ist, warum oder was ist das? Wir müssen zwei verschiedene Arten von Nahrungsmittelunverträglichkeiten unterscheiden.

Das eine sind die sogenannten Kohlenhydratintoleranzen. Da geht es dann um Zucker, Fructose, Laktose und Sorbit und solche Dinge. Da ist es so, dass entweder Enzyme zu wenig gebildet werden, aber im Wesentlichen sind es wieder diese Darmwandzellen, wo mitochondrial die Energie dieser Zellen nicht ausreichend vorhanden ist.

Und weil die Energie in diesen Zellen fehlt, sind die eben nicht in der Lage, diese Nährstoffe, nämlich diese Zucker, ausreichend ins Blut zu pumpen. Die rutschen also nicht einfach so hinein ins Blut, sondern die müssen, wie wenn die Baustelle im dritten Stock ist, da muss man die Ziegel alle in den dritten Stock verfrachten und das ist anstrengend. Deshalb sind diese Darmwandzellen Hochleistungszellen.

Und wenn bei denen das Licht ausgeht, also keine Energie da ist, dann gibt es eben Intoleranzen, man verträgt diese Kohlenhydrate nicht. Und das zweite ist, wenn man immunologische Reaktionen auf Nahrungsmittel hat. Das ist eine ganz andere Sache, weil der gemeinsame Nenner ist wieder, dass die Darmwandzellen schwach sind.

Die schwachen Darmwandzellen können sich mit diesen sogenannten Thai Junctions nicht richtig festhalten. Das heißt, da gibt es Löcher zwischen diesen Zellen. Man nennt das eben wieder Leaky Gut.

Und dieses Leaky Gut erlaubt den zum Teil unverdauten Proteinen usw. in das Immunsystem vorzudringen. Und dort gibt es dann immunologische Abwehrreaktionen.

Die sehen dann sehr unterschiedlich aus und können praktisch gegen jedes Lebensmittel, hauptsächlich aber Proteine und Lektine usw. aufgebaut werden. Das heißt, dort gibt es ein großes Feld von Möglichkeiten, gegen was man dann alles immunologisch reagieren kann.

Summa summarum muss man sagen, alle Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind eigentlich eine Schwäche des Darmes. Das heißt, ein Energiemangel. Und dieser Energiemangel rührt wieder daher, dass aus diesen Actinobacteria nicht genug kurzkettige Fettsäuren kommen für die Versorgung der Darmwandzellen.

Diese dünne Haut ist extrem relevant für uns. Und die wird eben von diesen short-chain fatty acids, also kurzkettigen Fettsäuren, gefüttert. Hat man davon also genug, dann geht es den Darmwandzellen so gut, dass die weder Leaky Gut noch sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeiten produzieren müssen.

[Nils Behrens] (29:03 - 29:24)

Okay, wie sieht es denn jetzt mit dem Thema, weil du es schon angesprochen hast, mit dem Thema Probiotika, Entschuldigung, mit dem Thema Leaky Gut aus? Ich habe mal gelernt, dass es unter anderem auch daran liegt, dass wir nicht genügend Ballaststoffe zu uns nehmen. Und dann kommen wir ja ganz schnell in das Thema Präbiotika, beziehungsweise vielleicht auch zur Beeinflussung der Darmbakterien, auch Probiotika.

Wollen wir da mal einsteigen?

[Dr. Henning Sartor] (29:25 - 29:39)

Ja, sehr gerne. Also genau das, wie ich es eben schon mal gesagt habe, die Ballaststoffe, also Präbiotika, sind nichts anderes als Futter für die gesunde Darmflora.

[Nils Behrens] (29:39 - 29:48)

Also kann man so grob vereinfacht sagen, dass wenn die Darmbakterien nicht genügend Futter von mir bekommen in Form von Ballaststoffen, dass sie dann anfangen, an der Darmwand zu knabbern?

[Dr. Henning Sartor] (29:51 - 31:52)

So kann man das insgesamt nicht betrachten. Also die fangen nicht an, am Darm zu knabbern. Es gibt nur eine einzige oder eine kleine Gruppe von Bakterien, die tatsächlich zumindest den Schleim anfangen aufzufressen.

Die heißen Akkermansia muciniphila. Die können, wenn sie dann sehr stark überdimensioniert wären, den Schleim so ab- oder wegfressen, dass es dann wirklich an den Kragen geht von den direkten Enterozyten, also Schleimhautzellen. Das ist aber ein ganz seltener Ausnahmefall.

In Wirklichkeit ist es so, dass die Bakterien jetzt nicht einfach irgendwas suchen, was sie dann an Futter verwerten könnten, sondern sie stellen einfach ihren Stoffwechsel ein. Das ist genau dasselbe, was wir machen. Wenn wir fasten, das ist hinreichend erläutert worden zuletzt oder auch durch den Nobelpreis der Autophagie von Yoshinori Ozumi 2016, da hat man ja gelernt, dass der Körper, wenn er dann fastet, sich selber anfängt zu reparieren, nämlich Altlasten abzubauen.

Das tun die Bakterien auch in dem ersten Moment, dann gehen die aber in einen sogenannten Ruhestatus über, einen Überdauerungsstatus. Das ist letztendlich nichts anderes als die Autophagie bei uns in den Zellen und dann stellen die mehr oder weniger den Stoffwechsel ein. Hat man also viel zu wenig Ballaststoffe in der Nahrung, dann verkümmern förmlich diese gesunden Säuerungsbakterien.

[Nils Behrens] (31:54 - 32:12)

Man spricht ja beim Darm auch gerne vom zweiten Gehirn. Das heißt also auch, wenn man sich die Datenwege anschaut, wie viel Informationen sozusagen vom Gehirn zum Darm geht und andersrum habe ich mal gehört, das ist wohl der Faktor 10 an Informationswegen nach oben. Inwieweit beeinflusst dann unser Darm denn eigentlich auch die Psyche?

[Dr. Henning Sartor] (32:14 - 35:40)

Die Schnittstelle zwischen Darm und Psyche findet man im Tryptophan-Stoffwechsel. Tryptophan ist eine Aminosäure, die fast in jedem Eiweiß, ob pflanzlich oder tierisch, vorkommt. Wenn man jetzt fragt, wie hängt das zusammen, dann lernt man, dass Tryptophan die Ausgangssubstanz ist für die Bildung von Serotonin und dann auch Melatonin.

Es gibt aber noch ein paar andere Stoffwechselwege, in die das Tryptophan hineinmündet. Ein ganz wesentlicher ist zum Beispiel über Kynurenin und Quinolinsäure in das sogenannte NAD. Das ist die Vorstufe von ATP, also der sogenannte Diesel der Zelle, nämlich die Energiesubstanz, die in den Mitochondrien gebildet wird, damit dann in der Zelle wirklich alles energiemäßig rundlaufen kann.

Hat man jetzt zu wenig Tryptophan oder wird im Darm dieses Tryptophan schon von Fäulnisbakterien, den proteolytischen Bakterien, in andere Stoffwechselwege weggenommen, also förmlich weggefressen, dann gibt es tatsächlich im ganzen Körper, beginnend von den Endrozyten selbst, im Darm nämlich, also zweites Gehirn, also erst die Darmwand, dann dahinter liegt sofort das zweite Gehirn, also viele, viele Nervenzellen. Und die bekommen eben viel zu wenig Serotonin und auch viel zu wenig NAD. Das heißt, da geht im Nervensystem das Licht aus.

Also da ist keine Energie. Und wenn also im Darmhirn das Licht ausgeht, dann ist das sozusagen, das wissen wir ja nun alle, es gibt viel mehr Verbindungen vom Bauch ins Gehirn als umgekehrt. Das heißt also, die Information, die aus dem Darm kommt, wenn das Bauchhirn sagt, ich habe keine Energie, dann sagt das Gehirn oben im Kopf eben auch, ich habe keine Energie, weil mein großer Bruder da im Bauch, dem geht es nicht gut.

Und das bedeutet erstens Schwäche, zweitens Antriebslosigkeit, drittens Depression und manchmal auch Aggressionen, weil die Aggressionen so eine Art innere Unruhe, das ist dieses typische Phänomen, was die Leute empfinden, ist, dass man erschöpft ist, man kann kaum aufstehen, so erschöpft ist man, aber man ist innen drin so unrund und unruhig, dass man innerlich bebt förmlich. Also man hat so eine total erschöpfte innere Unruhe und genau das macht dann Schlafstörungen und eben dieses eben sich nicht wohlfühlen und so weiter. Man ist nicht entspannt, sondern angespannt, aber man hat die Energie nicht, um das irgendwie, zum Beispiel Atemübungen zu machen oder sowas.

Das ist einfach nicht mehr möglich, weil die Energie dazu fehlt.

[Nils Behrens] (35:43 - 36:06)

In diesem Zusammenhang fällt mir immer wieder ein dieses Thema Antibiotika. Man sagt ja immer so ein bisschen so übertrieben gesagt, dass das wie Napalm sozusagen für die Darmflora dann wirken würde. Ich glaube da gibt es mittlerweile schon sehr viele unterschiedliche Arten von Antibiotika.

Nichtsdestotrotz, wie stehst du dazu und wenn man sie dann doch mal nehmen muss, was ist deine Empfehlung dazu?

[Dr. Henning Sartor] (36:06 - 38:36)

Ja, ich bin Anästhesist und Notarzt gewesen und ich weiß, was Antibiotika wert sind und dass ganz viele Menschen eben diesen Antibiotika das Leben zu verdanken haben. Und deshalb bin ich nicht per se gegen Antibiotika. Ich habe damals in den 80er Jahren im Studium gelernt, dass Antibiotika im Darm nur einen gewissen moderaten Einfluss auf die Darmflora hätte, der dann auch komplett vorübergehend sei.

Das ist aber grundfalsch. Also wir haben, wenn wir antibiotische Therapie machen und da ist es, ja es gibt innerhalb der Antibiotika Unterschiede, mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich gilt, bei jedem Antibiotikum gibt es schwere Schäden in der Darmflora. Und deshalb empfehle ich ganz dringend jedem Menschen, der irgendwie antibiotisch behandelt werden muss, und zwar sowohl intravenös als auch oral, natürlich noch mehr, wenn es eben über Tabletten geht oder Säfte, wie bei Kindern, dass diese Menschen unbedingt, und zwar vom ersten Tag an, gleichzeitig beginnend ein gut, stark wirksames Probiotikum dazunehmen und auch Präbiotika, nämlich eben diese Ballaststoffe, um möglichst viele von diesen gesunden Bakterien zu retten.

Was wir gelernt haben, ist, dass die Antibiotika sehr stark und schnell die gesunde Darmflora, nämlich die Actinobakterien oder Säurungsflora kaputt machen können und die proteolytischen Bakterien zu den sogenannten multiresistenten Bakterien gehören. Das heißt, nimmt man Antibiotika, dann wird das Verhältnis zwischen diesen schädlichen proteolytischen Bakterien und den gesunden Säurebildnern, Actinobakterien, wird drastisch zugunsten der Toxinbildner verschoben. Und das sollte man unbedingt wissen und dann aber auch systematisch vorbeugen, so gut es geht, gegensteuern.

[Nils Behrens] (38:37 - 38:55)

Jetzt haben wir schon so einige Sachen angesprochen, die den Darm negativ beeinflussen. Das heißt also solche Themen wie die falschen Lebensmittel, wir haben Medikamente besprochen, wir haben Stress besprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Thema Schlaf aus?

Also beeinflusst unsere Schlafgewohnheit auch unsere Darmgesundheit?

[Dr. Henning Sartor] (39:00 - 40:49)

Die Darmverhältnisse werden durch den Schlaf sehr intensiv beeinflusst, und zwar deshalb, weil in der Nacht beim Schlaf der Vagusnerv sehr stark aktiviert wird und der Stresspegel entsprechend sinkt. Dieser Zustand ist für den Darm eine Art Promotor. Das heißt, er wird zwar insgesamt zur Ruhe gebracht, der Darm ruht auch in der Nacht, aber er hat dadurch, dass er eben einen sehr starken Vaguseinfluss hat, auch entsprechende Erholungszeit.

Und man sagt ja nicht nur, dass man eine gewisse Fastenzeit am Tag haben sollte, mindestens zwölf Stunden, eher 14 bis 18 Stunden, sollte man jeden Tag eigentlich nicht essen. Und damit der Darm seine Ruhe hat, und das idealerweise in der Nacht, und man kann mit dem Hilfsmittel der HRV, also Heart Rate Variability, das heißt der Unterschiede zwischen den einzelnen Herzpulsschlägen, dieses vegetative Nervensystem, auch in der Nacht sehr genau beobachten und kann dann feststellen, wenn man abends zum Beispiel noch irgendwas Schwereres isst oder auch Alkohol trinkt, dann ist der Schlaf und die Erholung auch für den Darm sehr stark gestört. Hat man also am Abend sowas wie Dinner Cancelling, geht rechtzeitig ins Bett und hat dann die Stunden Schlaf vor zwölf, sagt man immer, und hat dann eben in der Nacht diese gewisse Fastenzeit, dann erholt sich der Darm, die Darmflora und auch die Peristaltik, das ganze Nervensystem im Darm, das Immunsystem über diese Einflüsse aufs Beste.

[Nils Behrens] (40:51 - 41:07)

Ich möchte nochmal auf ein anderes Wort kommen, was ich in diesem Zusammenhang von Dir gelernt habe, die Darmpassagezeit. Magst Du vielleicht mal unsere HörerInnen mitnehmen, was ist denn die Darmpassagezeit und warum ist es wichtig darauf zu achten, beziehungsweise wie können wir sie überhaupt beeinflussen?

[Dr. Henning Sartor] (41:09 - 43:19)

Ja, die Darmpassagezeit ist ein ganz wichtiges Element im gesamten Verdauungssystem, oder wenn man die Gesundheit des Darmes betrachtet, dann muss man betrachten, dass diese Zeit zwischen Essen, der Passage in den Magen zunächst mal, wo ja das Essen zunächst mal eine Weile festgehalten wird und dann portionsweise in den Dünndarm abgegeben wird, die Passage dann durch den Dünndarm und auch durch die sogenannte Bauhinsche-Klappe im rechten Unterbauch in den Dickdarm gelangt und dann im Dickdarm das Wasser aus dem Speisebrei entzogen wird, bis es dann aus dem Enddarm beim entsprechenden Stuhlgang entleert wird. Diese Zeit, die muss man komplett betrachten und zwar deshalb, weil im Zuge der Verminderung der Ballaststoffe in unserer Ernährung im Durchschnitt hat es eben dazu geführt, dass im Dickdarm sehr viel Wasser resorbiert werden konnte, weil die Ballaststoffe eben dieses Wasser nicht festhalten können.

Der Stuhl wird also härter und entleert sich deshalb schlechter und wenn er sich schlechter entleert, dann staut sich das im ganzen Dickdarm zurück. Wenn der Anfang des Dickdarms aber dann schon alten Stuhl enthält und der Dünndarm dann dort hinein noch Speisebrei abgeben will, dann ist das nicht möglich oder nicht ausreichend möglich, weil dort ja schon Überdruck steckt. Das heißt, der Dünndarm muss gegen einen Überdruck versuchen, seinen Speisebrei loszuwerden.

Das funktioniert nicht so schnell, wie es eigentlich sein müsste. Wenn es langsam ist, dann wachsen die Bakterien schneller in den Dünndarm zurück, als es vorwärts der Darm sich entleert. Das nennt man Overgrowth-Syndrom.

Heute hat jeder schon mal das Wort SIBO gehört.

[Nils Behrens] (43:19 - 43:33)

Ich glaube, das Wort hat fast noch niemand gehört, ehrlich gesagt. Ich stelle immer wieder fest, dass die wenigsten Leute wissen, was SIBO ist. Insofern, glaube ich, macht es schon Sinn, hier eine ganz kurze Aufklärung dazu zu machen.

[Dr. Henning Sartor] (43:33 - 44:28)

Ja, sehr gern. Jedenfalls, dass genau dieses Thema, dass im Dickdarm die Passagezeit viel zu lang ist und der Dickdarm eigentlich voller Stuhl steckt, der Druck also im Dickdarm, auch am Beginn des Dickdarms schon zu hoch ist, dann geht die Passage auch im Dünndarm, im letzten Stück des Dünndarms, in den Dickdarm hinein, eben viel zu langsam. Diese Geschwindigkeit ist so langsam, dass die Bakterien schneller zurückwachsen.

Man spricht also von einem Überwachsen, also Overgrowth, von Bakterien zurück in den Dünndarm. Das bedeutet also Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das ist das Wort, was SIBO abgekürzt wird und bedeutet, dass das Wachstum oder die Bevölkerung sozusagen des Dünndarms vom Dickdarm aus rückwärts stattfindet statt vorwärts.

[Nils Behrens] (44:29 - 45:05)

Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich nämlich auch erst im Zusammenhang mit SIBO gelernt habe, weil letztendlich ging ich immer davon aus, dass natürlich im Darm Bakterien sind. Aber da kommen wir jetzt eben genau zu dem entscheidenden Punkt. Die Bakterien sollen nur im Dickdarm sein und eben nicht im Dünndarm.

Der Dünndarm verarbeitet sozusagen die Nahrung mechanisch, indem, wie du sagst, er so ein Stück weit das Wasser rauspresst und eine Art von Arbeit aktiv vom Körper vorgenommen wird, während erst im Dickdarm die Bakterien anfangen zu arbeiten. So weit richtig?

[Dr. Henning Sartor] (45:07 - 47:16)

Im Grunde ist das, also in den großen Verhältnissen gesehen, ist das richtig. Aber man muss ein bisschen genauer hinschauen. Also wir haben sowohl im Mund als auch in der Speiseröhre, sogar im Magen in dieser starken Säure, aber auch im Dünndarm überall sind Bakterien.

Gut. Und das muss man wissen. Und es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber wir reden von einem Mundmikrobiom, was sehr stark den Darm beeinflusst sogar.

Und dann haben wir im Magen, in dieser Säure des Magens, leben Bakterien das ganze Leben lang. Und das ist nicht steril, sondern die Bakterienanzahl nimmt aber dann tatsächlich im Laufe des Dünndarms langsam zu. Und im gesunden Bauch ist es, wie du dann schon so angedeutet hast, so, dass die Anzahl der Bakterien im Dünndarm relativ gering ist und dann eben an dieser sogenannten Bauhinschen Klappe, nämlich dem Übergang zwischen Dünndarm und Dickdarm, wirklich einen Sprung gibt und dann im Dickdarm sehr viel mehr Bakterien vorhanden sind.

Aber das sind spezielle Bakterien und die gehören als solche, vor allem in dieser Zusammenstellung, eben nicht in den Dünndarm. Und genau das macht dann die Probleme. Wenn also die Dickdarmflora zurückwächst in den Dünndarm, das verträgt der Dünndarm eben nicht.

Und das Immunsystem im Dünndarm wird gestört, die Energie, die Verhältnisse im Energiehaushalt wird gestört usw. Und damit wird der Dünndarm gelähmt, weil er eben nicht mehr Energie hat, sich zu bewegen. Und dadurch wird das Phänomen immer schlimmer.

Und das große Highend sozusagen, ich war ja Anästhesist, habe das öfter erlebt, dass Menschen Kot erbrochen haben.

[Nils Behrens] (47:17 - 47:19)

Oha, stelle ich mir nicht so appetitlich vor.

[Dr. Henning Sartor] (47:19 - 49:09)

Das ist überhaupt nicht appetitlich und das ist ein schwer kranker Status. Also man hat dann wirklich sehr große Probleme. Aber das ist eben nicht nur bei einem sogenannten Ileus, also dem Darmverschluss der Fall, sondern eben auch bei manchen Leuten, die eben eine sehr langsame Darmpassage haben.

Dann wächst das alles dermaßen, also der Stuhl, also die Bakterien, die eigentlich nur im Dickdarm leben, die wandern immer höher, immer höher, den ganzen Dünndarm entlang, bis zum Magen und dann eben manchmal auch über den Magen, über die Speiseröhre nach außen. Weil nach hinten geht es eben nicht, nach unten. Und deshalb, das ist dann das Highend, das ist sehr selten, Gott sei Dank.

Aber es gibt es das durchaus und deshalb ist es, man sagt immer, wehre den Anfängen. Also man soll die kleinsten Anfänge von diesem Überwachungssyndrom, SIBO, soll man schon möglichst verhindern. Und zwar deshalb, oder in dieser Richtung, man kann sagen, die beste gesunde Darmpassage hat man dann, wenn man beim Stuhlgang nicht pressen muss.

Also der Stuhl soll so weich sein, und so sich selbst energiemäßig entleeren können, der Darm also vital sein. Auch im Enddarm, dass er sich von selbst ganz weich und entspannt entleert. Idealerweise braucht man dann auch kaum Toilettenpapier, weil es dann eben nicht klebt am After.

Und das ist ein richtig gesunder, gepflegter Bauch.

[Nils Behrens] (49:10 - 49:13)

Ich verstehe. Und wie komme ich da hin?

[Dr. Henning Sartor] (49:14 - 51:05)

Genau, also wir sollen natürlich, das erste ist, man muss genug trinken. Die Flüssigkeit ist extrem wichtig. Dann brauchen wir aber eben zu diesem, das Wasser ist also, das fließt ja dann in den Dünndarm, und dann wird es dort schon absorbiert auch, aber hauptsächlich im Dickdarm.

Und dann fragt man sich, wenn da Ballaststoffe fehlen, also Quellstoffe, die das Wasser eben nicht halten können, dann saugt der Dickdarm das komplette Wasser raus, und dann ist eben der Stuhl zu hart. Wenn man also weichen Stuhl haben will, dann braucht man Ballaststoffe, Quellstoffe, sehr viele nämlich, und das sind diese berühmten 100 Gramm am Tag, das ist sehr viel Ballaststoff. Und dann muss man das entsprechend quellen lassen, am besten bevor man es überhaupt zu sich nimmt, oder eben, und am besten auch noch sehr viel dazu trinken, anderthalb, zwei Liter, zweieinhalb vielleicht, je nachdem, wenn es im Sommer heiß ist, auch noch ein bisschen mehr.

Aber zu viel trinken ist auch wieder nicht gut, wegen der Mineralien und so. Aber wenn man jetzt also einen weichen Stuhl produzieren will, dann geht das nur mit sehr viel, also etwa 100 Gramm Ballaststoffen plus entsprechende Menge Wasser, und dann hast du eben schon sehr schön erwähnt, nämlich die fermentierten Lebensmittel. Die aktivieren ja den Darm so, dass man eher sogar zu einem dünnen Stuhl neigt.

Also wenn man zu viel Sauerkraut isst, oder Pomelozini, oder 30 Monate lang eingelegte Pflaumen, dann hat man eben sehr schnell schöne, gesunde Darmpassage und diese richtigen Verhältnisse im Bauch.

[Nils Behrens] (51:07 - 51:48)

Ich finde, diese 100 Gramm Ballaststoffe sind schon echt eine große Herausforderung, muss man ja sagen. Also ich hatte ja mal den Professor Michaelsen gefragt, wo überall Ballaststoffe drin sind. Er hat gesagt, man kann es auch einfacher machen, alles was tierisch ist, da sind keine drin.

So, wenn ich jetzt dann mal auf mein tiefgefrorenes Gemüse in irgendeiner Form kaufe, dann geben die meistens immer einen Ballaststoffwert an von ungefähr, ich sag jetzt mal so 2 Gramm auf 100 Gramm Gemüse. Das heißt, man kann sich ja dann vorstellen, dass das ganz schön viel dann ist. Wenn ich also jetzt nicht gerade Brot esse oder Vollkornbrot oder sowas, dann sind diese 100 Gramm Ballaststoffe schon echt ambitioniert, oder?

[Dr. Henning Sartor] (51:49 - 52:01)

Ja, so ist es. Nur wenn wir unsere Geschichte anschauen, nämlich ein paar hunderttausend Jahre in die Vergangenheit gehen, und ich habe das live gesehen mal.

[Nils Behrens] (52:02 - 52:03)

Warst du vor hunderttausend Jahren dabei?

[Dr. Henning Sartor] (52:03 - 53:58)

Genau, indirekt. Ich war nämlich 1986 mal zwei Monate lang in Uganda. Da war ich noch am Ende des Studiums und habe dort als Arzt oder als Student gearbeitet.

Und man hat dort eben gesehen, wie diese lieben Menschen im Sinne der Steinzeit gelebt haben, und zwar eben als Jäger und Sammler. Und wenn man sich jetzt mal wirklich einen Tages Mängel der Nahrung, die diese lieben Menschen dort zu sich genommen haben, mal auf irgendeinen Tisch legt oder so, dann schaut man und rechnet mal aus, wie viel Ballaststoff sind denn da drin gewesen? Dann kommt man tatsächlich auf diese Summen.

Und da ist nämlich ganz wenig Fleisch dabei gewesen in der Regel, sondern viele Wurzeln, Blätter und Gemüse und auch Obst und so weiter. Das ist also am Ende die eigentlich ursprüngliche Nahrung. Letztendlich sind wir ein Stück weit selber schuld, dass wir unsere Nahrung zu sehr industrialisiert haben.

Und viele, viele Ballaststoffe, auch Bitterstoffe, sind einfach aus den Nahrungsmitteln herausgenommen oder gezüchtet worden, sodass das immer weniger wurde. Wir haben eigentlich vergessen, unsere wertvollen Mitarbeiter in unserem Bauch zu füttern. Das ist ein Fehler, den müssen wir, manche Leute müssen den wirklich schwerstens büßen durch schwere Krankheiten, die daraus entstehen können.

Ideal ist aber, das eben zu wissen und dem im gesunden Zustand schon zu begegnen und zu sagen, okay, ich weiß das jetzt und ich gebe meinen Mitarbeitern im Darm, nämlich den gesunden Bakterien, genügend gutes Futter.

[Nils Behrens] (54:00 - 54:09)

Dann kommen wir doch mal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen. Gibt es da etwas, was du besonders empfehlen würdest im Zusammenhang mit dem Thema Darmgesundheit?

[Dr. Henning Sartor] (54:10 - 55:34)

Ja, wir wissen aus dem Chemieunterricht, dass es entsprechend viele Vitamine gibt. Wir wissen, dass es Polyphenole gibt, die im Bezug auf die sogenannte Gesundheit dieser Darmwandzellen zunächst mal, aber auch des direkt dahinterliegenden Immunsystems und Nervensystems, wie wir gesagt haben, dass dort alle diese Vitalstoffe in einem sehr gut ausgewogenen Balance-Gleichgewicht stehen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es irgendwelche Einschränkungen der Funktionen und die führen eben in der Regel zu irgendwelchen Erkrankungen oder eben erstmal schwäche Zustände, dann kommt das Leaky Gut und so weiter, wie wir es dargestellt haben.

Also ja, ich habe da natürlich meine Präferenzen und zwar fängt von der Königin aller Vitamine an, nämlich Vitamin C. Das ist glücklicherweise in fermentierten Lebensmitteln schon in größeren Mengen vorhanden. Nicht umsonst haben ja die Seefahrer im Mittelalter Sauerkraut mit aufs Schiff genommen.

[Nils Behrens] (55:35 - 55:37)

Um kein Skorbut zu bekommen.

[Dr. Henning Sartor] (55:37 - 57:46)

Genau. Und dann das Nächste ist Vitamin D.

Wir wissen ja, dass Vitamin D heute immer mit K2 zusammen dann notwendig ist, um ganz viele immunologische und zelluläre Prozesse zu stabilisieren und zu aktivieren. Also Vitamin C und Vitamin D mit K2, dann kommen die ganze Kaskade der B-Vitamine, damit man am Ende dann auch wirklich Energie bilden kann. Da spielt Vitamin B3 eine große Rolle, was ja ins NAD, also später dann ins ATP direkt übergeht.

In meinem Alter muss man dann auch schon von Q10 sprechen und lauter solchen Dingen. Also hier spielt die ganze orthomolekulare Klaviatur eine große Rolle. Mit der Besonderheit, dass es ja sehr viele sogenannte unspezifische Antioxidantien gibt, die man im Überbegriff als Polyphenol oder auch Flammonoid bezeichnet.

Also die größeren Moleküle, die nicht als Vitamin gelten, aber eben unspezifische Elektronenspender sind. Und die gehören eben auch in dieses Feld hinein, zusammen am besten mit ganz frischem Gemüse, wo dann eben auch noch Bio-Photonen, also angeregte Elektronen im Atom der einzelnen Substanzen drin sind. Also je frischer das Gemüse, desto besser.

Aber Nahrungsergänzungen sind deshalb wertvoll, weil es notwendig ist, auch für einen gesunden Bauch oder gesunde Psyche, einen sehr guten Ausgleich in diesem sogenannten Redox-System zu haben. Oxidation und Reduktion, das heißt, die Elektronen müssen schon ausreichend gut vorhanden sein.

[Nils Behrens] (57:48 - 58:01)

Ausgezeichnet. Wir kommen schon langsam zum Ende. Zum Abschluss.

Wenn du unseren Hörern drei praktische Tipps geben könntest für einen gesunden Darm, was wäre das? Also gibt es da irgendwelche Routinen oder Gewohnheiten, die sie integrieren sollten? Hast du da drei Tipps nochmal für uns?

[Dr. Henning Sartor] (58:02 - 59:12)

Ja, um das zusammenzufassen, es ist die Zusammenfassung also in diesen drei wesentlichen Aspekten. Das erste ist und bleibt, sind die Ballaststoffe. Nach einer Säuberung gehört es unbedingt aufgebaut im Sinne einer gesunden Quellstoffversorgung für gesunde Bakterien.

Also Ballaststoffe, die sollen möglichst nicht blähend sein. Die Quellstoffe sind das eben nicht. Stärke, resistente Stärke und so weiter.

Cellulose. Und dann das zweite ist die Fermentation. Also fermentierte Lebensmittel sind sozusagen unumgänglich, um den Darm gesund, stabil zu halten.

Und das dritte ist die Bewegung im Sinne von Belastung, mechanischer Belastung, sportlich und dann aber auch der entsprechende Ruhe. Also Bewegung immer im Sinne von Belastung und Regeneration. Dieses Verhältnis, das ist der dritte Punkt, den ich sehr empfehle, gut auf dem Schirm zu haben.

[Nils Behrens] (59:14 - 59:29)

Ausgezeichnet. Dann sage ich vielen Dank, lieber Henning, für das aufschlussreiche Gespräch und für die vielen wertvollen Tipps. Sehr gerne, lieber Nils.

Hast du eigentlich ein persönliches Lieblingssupplement?

[Dr. Henning Sartor] (59:31 - 1:00:18)

Nein, ich habe kein einzelnes Lieblingssupplement, sondern ich lege sehr viel Wert auf ein wirklich gesund, auch individuell ausgeprägtes Portfolio von Supplements. Also bei mir ist das eben Vitamin C, Vitamin D mit K2 und B wie ich gesagt habe und dann Mineralien natürlich, auch Magnesium und so. Aber dann kommt bei mir eben auch Q10 schon gleich.

Also es gibt nicht das eine, sondern es gibt eine gesunde Kombination. Das ist meine Erfahrung und meine Sichtweise der Dinge.

[Nils Behrens] (1:00:19 - 1:00:44)

Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast.

Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.